Der Checkout-Prozess ist der letzte Schritt vor dem Kauf – und gleichzeitig einer der wichtigsten. Kleine Hürden wie zu viele Eingabefelder, fehlende Zahlungsoptionen oder unerwartete Zusatzkosten können potenzielle Kunden abschrecken und dazu führen, dass sie ihren Einkauf abbrechen.

Ein reibungsloser Checkout sorgt hingegen für eine höhere Conversion-Rate und zufriedenere Kunden. In diesem Beitrag zeigen wir die 10 häufigsten Fehler im Checkout-Prozess und geben praxisnahe Tipps, wie sich diese vermeiden lassen.

Warum der Checkout-Prozess entscheidend für den Umsatz ist

Ein Besucher, der Produkte in den Warenkorb legt, ist bereits überzeugt – doch der Kauf ist erst abgeschlossen, wenn die Zahlung erfolgt. Genau hier verlieren viele E-Commerce unnötig Umsatz.

Studien zeigen, dass rund 70 % der Warenkörbe nicht abgeschlossen werden. Die Gründe sind oft einfache, aber vermeidbare Probleme: ein zu langer Prozess, unerwartete Kosten oder fehlende Zahlungsmethoden. Jeder abgebrochene Kauf ist eine verpasste Chance auf Umsatz und kann langfristig sogar das Vertrauen in den Shop schmälern.

Ein optimierter Checkout sorgt dafür, dass Kunden nicht abspringen, sondern ihren Kauf reibungslos abschließen. Das bedeutet nicht nur mehr Umsatz, sondern auch zufriedenere Kunden, die gerne wiederkommen.

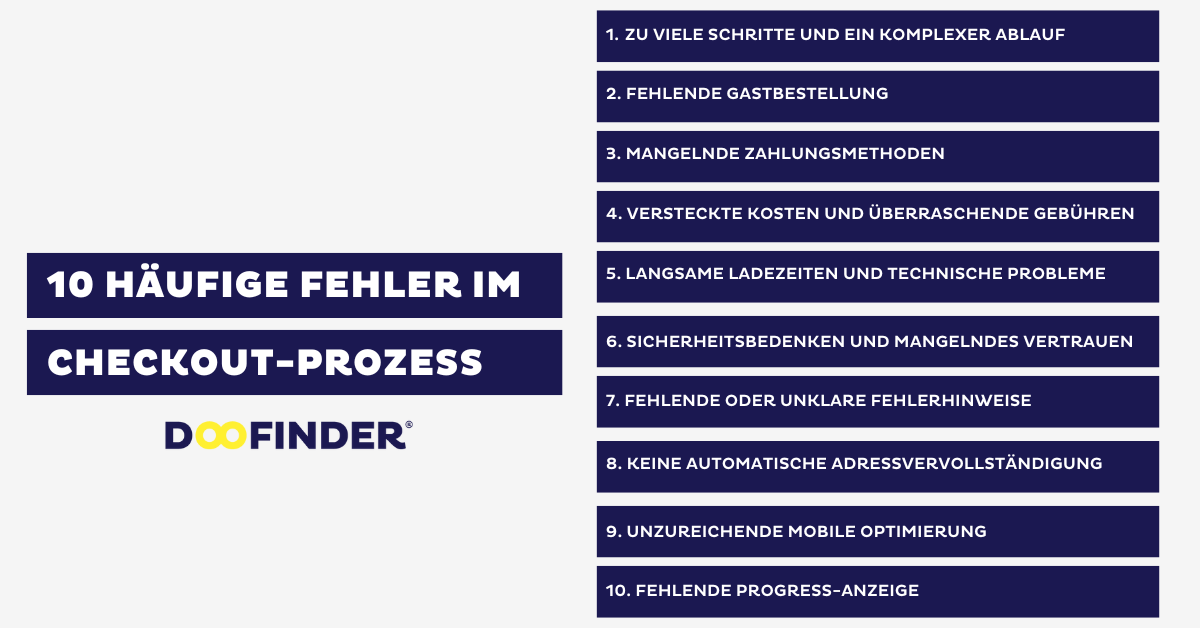

Die 10 häufigsten Fehler im Checkout-Prozess

1. Zu viele Schritte und ein komplexer Ablauf

Je länger und komplizierter der Checkout-Prozess, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden abspringen. Niemand möchte sich durch fünf oder mehr Seiten klicken, bevor der Kauf abgeschlossen ist. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass der Prozess zu umständlich ist, brechen sie ihn einfach ab – oft, ohne es später noch einmal zu versuchen.

Wie man den Fehler vermeidet:

- One-Page-Checkout nutzen: Alle wichtigen Schritte (Adressangabe, Zahlungsoptionen, Bestätigung) sollten möglichst auf einer Seite oder in wenigen klar strukturierten Schritten erfolgen.

- Progress-Anzeige einbauen: Falls ein mehrstufiger Checkout nötig ist, sollte ein Fortschrittsbalken zeigen, wie viele Schritte noch fehlen.

- Nur relevante Daten abfragen: Je weniger Eingaben nötig sind, desto besser. Optionalen Feldern sollte klar gekennzeichnet sein.

- Autovervollständigung nutzen: Funktionen wie die automatische Adresseingabe sparen Zeit und reduzieren Fehler.

2. Fehlende Gastbestellung

Viele Online-Shops verlangen eine Registrierung, bevor Kunden den Kauf abschließen können. Das Problem? Nicht jeder möchte ein Konto erstellen – sei es aus Zeitmangel oder weil man sich nicht langfristig binden will. Eine erzwungene Anmeldung kann den Checkout unnötig verlängern und Kunden abschrecken, was oft zu Kaufabbrüchen führt.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Gastbestellung ermöglichen: Kunden sollten die Wahl haben, ob sie sich registrieren oder als Gast bestellen möchten.

- Registrierung nach dem Kauf anbieten: Nach Abschluss der Bestellung kann man Kunden die Möglichkeit geben, mit nur einem Klick ein Konto zu erstellen.

- Vorteile eines Kundenkontos klar kommunizieren: Statt eine Anmeldung zu erzwingen, sollte man die Vorteile wie schnellere Folgebestellungen oder exklusive Angebote hervorheben.

3. Mangelnde Zahlungsmethoden

Nicht jeder Kunde nutzt die gleiche Zahlungsmethode – und wenn die bevorzugte Option fehlt, wird der Kauf oft abgebrochen. Gerade in internationalen Shops oder bei spezifischen Zielgruppen können eingeschränkte Zahlungsoptionen zu Umsatzverlusten führen.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Vielfältige Zahlungsmethoden anbieten: Neben Kreditkarte und PayPal sind je nach Region und Zielgruppe auch Klarna, Apple Pay, Google Pay, Rechnungskauf oder Instant Payment wichtig.

- Lokal relevante Zahlarten integrieren: In Deutschland ist der Kauf auf Rechnung beliebt, während in anderen Ländern Kreditkarten oder mobile Zahlungen bevorzugt werden.

- Vertrauen durch bekannte Anbieter schaffen: Kunden vertrauen etablierten Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder Klarna eher als unbekannten Optionen.

4. Versteckte Kosten und überraschende Gebühren

Nichts verärgert Kunden mehr, als erst beim letzten Schritt festzustellen, dass zusätzliche Gebühren oder hohe Versandkosten anfallen. Unerwartete Kosten sind einer der Hauptgründe für Kaufabbrüche – viele Kunden verlassen den Shop, anstatt weiterzumachen.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Volle Preistransparenz ab dem Warenkorb: Versandkosten, Steuern oder Zusatzgebühren sollten bereits früh im Checkout-Prozess sichtbar sein.

- Kostenrechner integrieren: Eine automatische Berechnung der Gesamtkosten auf Basis von Standort und gewählter Versandart verhindert Überraschungen.

- Versandoptionen klar kommunizieren: Falls Gratisversand erst ab einem bestimmten Bestellwert verfügbar ist, sollte dies deutlich angezeigt werden.

5. Langsame Ladezeiten und technische Probleme

Ein Checkout-Prozess, der lange lädt oder nicht richtig funktioniert, ist ein echter Conversion-Killer. Kunden haben keine Geduld für verzögerte Seiten oder Fehler beim Bezahlen – sie springen ab und kaufen stattdessen woanders.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Ladezeiten optimieren: Bilder komprimieren, unnötige Skripte reduzieren und den Checkout technisch schlank halten.

- Regelmäßige Tests durchführen: Auf verschiedenen Geräten und Browsern prüfen, ob der Checkout reibungslos funktioniert.

- Mobile Performance sicherstellen: Da viele Kunden per Smartphone kaufen, muss der Checkout mobil schnell und fehlerfrei sein.

- Fehlermeldungen klar kommunizieren: Falls ein Problem auftritt, sollte die Meldung verständlich sein und eine Lösung vorschlagen.

6. Sicherheitsbedenken und mangelndes Vertrauen

Online-Kunden sind vorsichtig, wenn es um ihre persönlichen Daten und Zahlungsinformationen geht. Wenn der Checkout-Prozess nicht vertrauenswürdig wirkt – sei es durch fehlende Sicherheitszertifikate, ein ungewohntes Design oder unbekannte Zahlungsanbieter – springen viele Kunden ab.

Wie man den Fehler vermeidet:

- SSL-Verschlüsselung nutzen: Ein sicheres Checkout-System mit HTTPS sorgt dafür, dass Kundendaten geschützt sind.

- Bekannte Sicherheitslogos und Zertifikate anzeigen: Siegel wie „Trusted Shops“, „TÜV-zertifiziert“ oder „PCI DSS“ schaffen Vertrauen.

- Vertraute Zahlungsanbieter integrieren: PayPal, Klarna oder Apple Pay sind etablierte Anbieter, die Kunden kennen und schätzen.

- Professionelles Design ohne Ablenkung: Ein seriöser, übersichtlicher Checkout ohne Pop-ups oder unseriöse Werbung stärkt das Vertrauen.

- Kundenbewertungen sichtbar machen: Positive Erfahrungen anderer Kunden via “Social Proofs” zeigen, dass der Shop zuverlässig ist.

7. Fehlende oder unklare Fehlerhinweise

Nichts ist frustrierender, als beim Checkout eine Fehlermeldung zu bekommen, ohne zu wissen, was genau falsch ist. Wenn Kunden raten müssen, ob ihre Postleitzahl, Kreditkartennummer oder E-Mail-Adresse nicht akzeptiert wird, führt das oft zum Abbruch des Einkaufs.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Klare und spezifische Fehlermeldungen anzeigen: Statt „Fehler aufgetreten“ sollte die Meldung genau erklären, was nicht stimmt (z. B. „Die Postleitzahl muss 5-stellig sein“).

- Fehlermeldungen direkt beim Eingabefeld anzeigen: Statt erst nach dem Absenden der Seite sollten Fehler sofort neben dem betroffenen Feld erscheinen.

- Hilfestellungen geben: Falls nötig, mit Beispielen zeigen, wie eine korrekte Eingabe aussehen sollte (z. B. „Gültiges Format: 12345“ für Postleitzahlen).

- Eingaben speichern: Falls der Kunde einen Fehler korrigieren muss, sollten bereits ausgefüllte Felder nicht zurückgesetzt werden.

8. Keine automatische Adressvervollständigung

Das manuelle Eingeben der Adresse kann mühsam sein – besonders auf dem Smartphone. Wenn Kunden ihre Straße, Stadt und Postleitzahl komplett selbst eintippen müssen, steigt das Risiko für Tippfehler und Frust. Ein komplizierter Adressprozess kann den Checkout unnötig verlängern und zum Kaufabbruch führen.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Adressvervollständigung integrieren: Lösungen wie Google Places API oder andere Auto-Fill-Tools helfen Kunden, ihre Adresse schneller einzugeben.

- Postleitzahlen automatisch erkennen: Wird die PLZ eingegeben, sollte das System die Stadt und das Bundesland automatisch ausfüllen.

- Adressen auf Richtigkeit prüfen: Eine Validierung kann Tippfehler erkennen und alternative Vorschläge machen (z. B. „Meinten Sie Musterstraße 12 statt Musterstr. 12?“).

- Mobile Nutzerfreundlichkeit beachten: Besonders auf Smartphones sollte die Adresseneingabe möglichst einfach sein – große Eingabefelder und automatische Vorschläge helfen dabei.

9. Unzureichende mobile Optimierung

Immer mehr Menschen kaufen über ihr Smartphone ein – doch viele Checkout-Prozesse sind immer noch nicht für mobile Nutzer optimiert. Wenn Texte zu klein sind, Formulare schwer auszufüllen oder Seiten nicht richtig laden, springen Kunden schnell ab.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Responsives Design sicherstellen: Der Checkout sollte sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen.

- Einfache Bedienbarkeit auf Touchscreens: Große Buttons, gut lesbare Schriftarten und ausreichend Abstand zwischen Elementen erleichtern die Nutzung.

- Mobile Zahlungsmethoden anbieten: Apple Pay, Google Pay oder PayPal ermöglichen eine schnelle Zahlung ohne komplizierte Eingaben.

- So wenige Eingabefelder wie möglich: Lange Formulare sind auf dem Handy mühsam – Autofill-Funktionen und Drop-down-Menüs erleichtern das Ausfüllen.

- Geschwindigkeit testen: Mobile Ladezeiten optimieren, damit Seiten schnell geladen werden und Nutzer nicht abspringen.

10. Fehlende Progress-Anzeige

Kunden möchten wissen, wie lange der Checkout noch dauert. Wenn sie keine Orientierung haben und sich endlos durch Formulare klicken müssen, kann das zu Frust und Kaufabbrüchen führen.

Wie man den Fehler vermeidet:

- Fortschrittsbalken integrieren: Eine klare Anzeige („Schritt 2 von 3“) zeigt, wie viele Schritte noch folgen.

- Checkout in logische Abschnitte unterteilen: Beispielsweise „Lieferadresse“, „Zahlungsdaten“ und „Bestätigung“, damit Kunden den Ablauf verstehen.

- Schritte so knapp wie möglich halten: Weniger Klicks bedeuten eine höhere Abschlussrate.

- Nutzer nicht zurückwerfen: Bereits eingegebene Daten sollten gespeichert bleiben, wenn ein Kunde zwischen den Schritten navigiert.

Fazit: Ein reibungsloser Checkout steigert den Umsatz

Der Checkout ist der letzte Schritt vor dem Kauf – und oft der Moment, in dem Kunden abspringen. Doch viele dieser Abbrüche lassen sich vermeiden, wenn der Prozess schlank, intuitiv und transparent gestaltet ist.

Wer die häufigsten Fehler vermeidet, schafft ein positives Einkaufserlebnis und steigert nicht nur den Umsatz, sondern auch die Kundenzufriedenheit. Denn ein einfacher Checkout bringt Kunden schneller ans Ziel – und sie kommen gerne wieder.